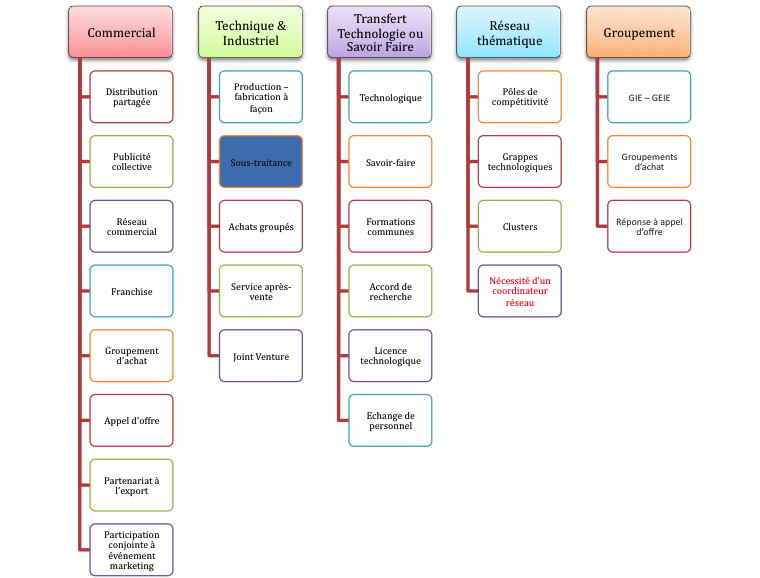

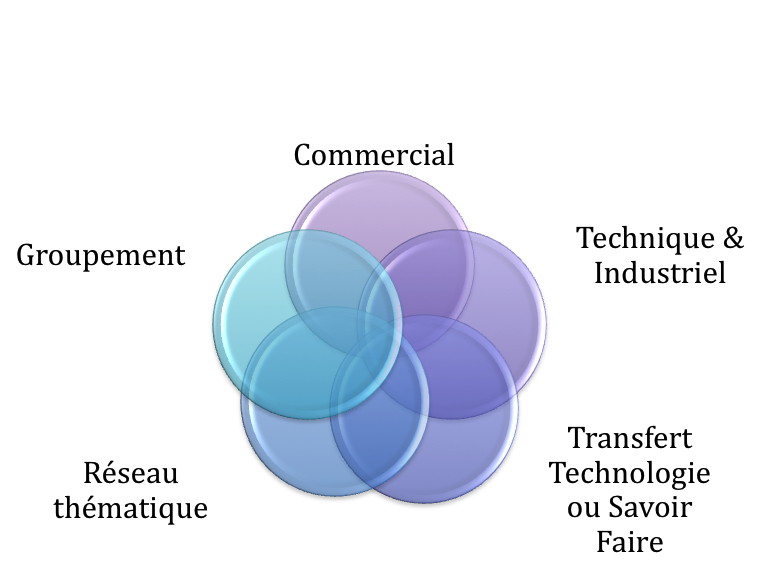

1. Le partenariat de type commercial :

Le partenariat de type commercial est le type de partenariat le plus répandu, particulièrement entre les PME. Il est vrai que les possibilités de coopérer sont nombreuses et les avantages retirés multiples. Par ailleurs, il s’agit généralement d’une première expérience pour les PME, qui leur permet d’apprendre à mieux se connaître.

1.1. La prospection des marchés

L’objectif recherché consiste à économiser les frais d’une étude de marché que l’on devrait faire réaliser par un bureau d’études, par exemple, ou qu'on aurait réalisée soi-même. Un partenariat de type commercial vous offre la possibilité de faire réaliser par une entreprise locale une étude de marché, à laquelle elle apporte ses connaissances du marché ciblé. En échange vous pourriez lui rendre le même service, par exemple (dans ce cas on parle d’études de marché croisées).

En ce qui concerne les missions de prospection, elles peuvent éventuellement être combinées avec une étude de marché. Dans ce cas, votre partenaire s’engage généralement à vous accueillir au sein de ses infrastructures et à vous aider dans votre mission.

Si vous connaissez d’autres firmes désireuses de mieux connaître le même marché que vous, une autre possibilité, la plus usitée d’ailleurs, consiste à vous grouper en vue de vous répartir les frais de prospection et d’études de marché.

1.2. La promotion des produits

• La publicité collective: l’idée, ici, est de réaliser une promotion de produits différents via des messages publicitaires communs. L’avantage réside essentiellement dans une présence publicitaire plus importante pour un investissement individuel identique.

• La participation conjointe à des manifestations commerciales ou à des foires internationales

Participer conjointement à des manifestations commerciales ou à des foires internationales permet de réduire les coûts de participation souvent fort élevés et même parfois difficilement accessibles pour les PME. Généralement, les partenaires présentent des complémentarités géographiques, sectorielles ou encore stratégiques. Souvent, il s’agit de partenaires issus d’une même zone géographique. En outre, si la collaboration s’est déroulée avec succès, des possibilités de collaboration ultérieure sont plus facilement envisageables.

1.3. La distribution des produits

• Un des partenaires, celui qui connaît le mieux le marché, est chargé de la commercialisation des produits de l’autre. Ce type de partenariat peut prendre la forme d’un contrat de distribution, d’un contrat d’agence, d’un contrat de franchise commerciale, etc. Votre partenaire met donc son réseau à votre disposition. Ce type de partenariat est le plus souvent envisagé à l’exportation. L’objectif consiste à pouvoir accéder à de nouveaux marchés à moindres coûts.

• Une autre possibilité consiste à associer sa marque à celle du partenaire en créant un réseau commercial commun au sein duquel les partenaires vendent une gamme complète de produits, composée des produits des uns et des autres.

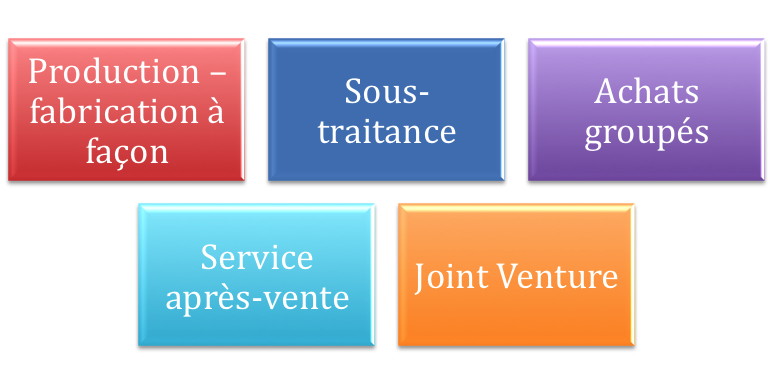

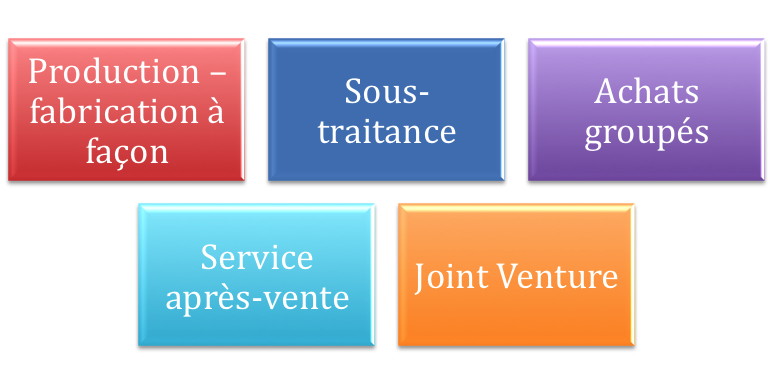

2. Le partenariat de type industriel

Un partenariat de type industriel peut vous permettre de répartir votre production avec celle de votre partenaire, ou plutôt de lui sous-traiter une partie de celle-ci ou encore de bénéficier de facteurs de production moins onéreux. Dans une optique plus ponctuelle, vous pouvez également envisager de nouer un partenariat en vue de répondre à un appel d’offres qui nécessite souvent des compétences multiples et/ou l’obtention d’une taille minimale.

Que ce soit en vue de réduire vos coûts, de réduire vos risques ou en vue de développer de nouveaux marchés, vous pouvez fort bien envisager de nouer une relation de partenariat de type industriel ou technique. Si vous souhaitez, par exemple, réduire vos coûts, vous pouvez décider de produire avec votre partenaire certains produits ou composants de produits en vue de réaliser des économies d’échelle. Ou encore, si vous souhaitez que la réduction de vos coûts intervienne essentiellement au niveau de vos facteurs de production, vous pouvez envisager de délocaliser tout ou partie de votre production dans le pays de votre partenaire. Enfin, il se peut également que vous déléguiez la production de certains de vos composants à votre partenaire, tout simplement parce qu’il dispose de compétences spécifiques que vous ne possédez pas.

De multiples possibilités peuvent être envisagées dans le cadre d’un partenariat de type industriel ou technique,qu’il s’agisse de répartir votre production avec celle de votre partenaire, de lui sous-traiter une partie de votre production, de bénéficier de services techniques ou encore de profiter d’un échange d’expérience. Dans une optique davantage ponctuelle, vous pouvez également envisager de nouer un partenariat en vue de répondre à un appel d’offres.

2.1. La fabrication commune d’un (de) produit(s)

Ici, le partenariat permet de mettre en commun des moyens de production en vue de fabriquer un même produit. La participation à la fabrication de ces produits se traduit, en général, par l’utilisation d’une unité de production commune ou par une répartition des tâches entre les partenaires (on parlera, alors, d’accords de spécialisation). L’idée étant d’atteindre une optimisation des coûts et de l’utilisation des outils de production de chacun.

L’objectif recherché par les partenaires vise :

• Soit à renforcer leur position concurrentielle (notamment en réalisant des économies d’échelle) ;

• Soit à s’unir en vue d’entreprendre une fabrication qui s’avérerait trop onéreuse pour une entreprise à titre individuel.

2.2. La sous-traitance dite «stratégique»

La sous-traitance dite «stratégique», c’est-à-dire celle qui naît de réflexions communes, d’investissements communs, de cahiers des charges sur mesure ou encore du respect des normes spécifiques du donneur d’ordre, s’apparente à un réel partenariat de conception, lequel implique une véritable collaboration entre les partenaires et autorise non seulement une production à moindres coûts mais offre également une sécurité des approvisionnements.

2.3. Les achats groupés

Au niveau de leurs approvisionnements, deux ou plusieurs entreprises peuvent décider de grouper leurs achats, ce qui leur permet d’atteindre une capacité d’achat nettement plus importante en vue d’obtenir de meilleures conditions tarifaires.

2.4. La logistique commune

Mettre en commun ses infrastructures (entrepôts, camions, etc…) ou partager tout ou partie de ses livraisons et/ou approvisionnements permet souvent de réduire de façon considérable ses frais logistiques et autorise également une utilisation plus optimale des infrastructures.

En ce qui concerne les services après-vente, s’accorder avec une société bien établie dans le pays où vous exportez afin qu’elle assure votre service après-vente technique peut constituer non seulement un plus commercial vis-à-vis de votre clientèle, mais surtout générer une économie de coûts potentiellement importante. Souvent lorsque votre partenaire est présent sur votre marché, vous pouvez vous occuper alors de gérer son service après vente dans le cadre d’un accord de «services après-vente croisés».

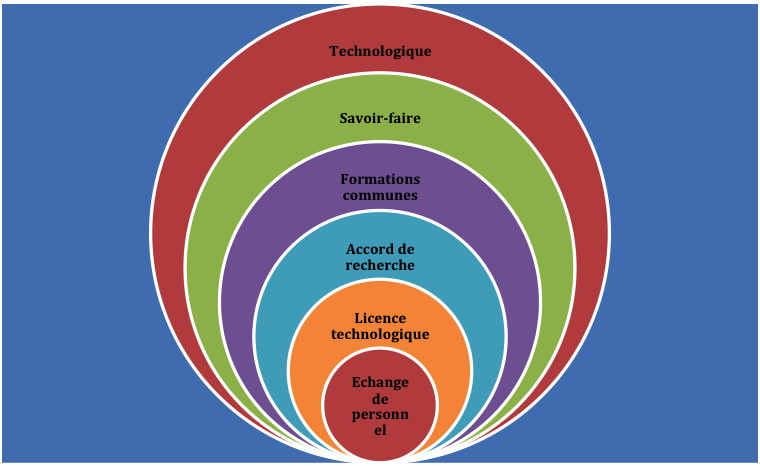

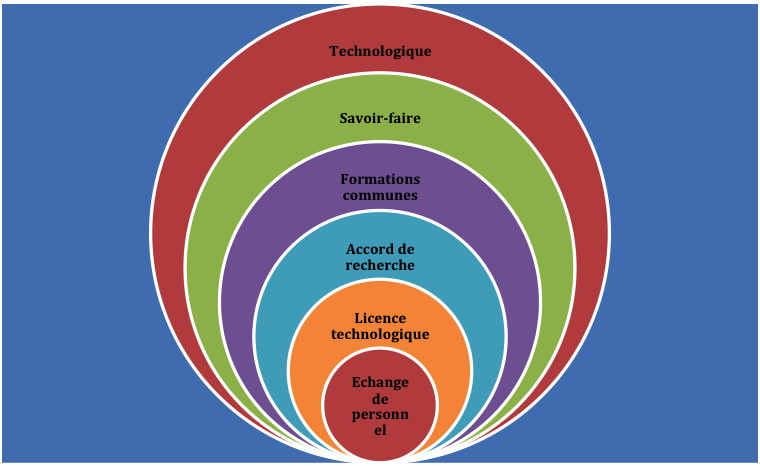

3. Le partenariat de type technologique:

Nouer une relation de partenariat de type technologique vous permet d’atteindre différents objectifs tels que ceux liés à la réduction des coûts de vos activités de recherche et développement, ceux liés à la réduction de votre incertitude quant aux résultats de la recherche ou encore ceux liés à l’apprentissage de technologies. A ce titre, trois possibilités principales s’offrent à vous : concevoir ensemble un nouveau produit, composant ou procédé, acquérir ensemble une technologie existante déjà éprouvée ou sous-traiter une partie de vos activités de recherche et développement à un partenaire.

Nouer une relation de partenariat de type technologique vous permettra non seulement de réduire vos coûts (particulièrement ceux liés à vos activités de recherche et développement), mais également de réduire vos risques quant à l’issue des résultats de vos recherches, à acquérir de nouvelles connaissances en matière de technologies ou encore à développer de nouveaux marchés.

Essentiellement trois possibilités s’offrent à vous pour vous permettre d’atteindre ces objectifs : concevoir ensemble avec votre partenaire un nouveau produit, composant ou procédé, acquérir une technologie existante déjà éprouvée ou sous-traiter une partie de vos activités de recherche et développement à un partenaire.

3.1. La conception et le développement (ou adaptation) d’un (de) nouveau(x) produit(s) en commun

Concevoir ensemble un nouveau produit ou procédé offre le double avantage :

• De permettre une acquisition accélérée de nouvelles connaissances grâce aux contacts entre partenaires

• D’être moins coûteuse que si l’entreprise entreprend seule une telle activité.

Par ailleurs, les risques sont partagés entre les partenaires dans la mesure où la coopération vous offre généralement l’opportunité d’accéder à des technologies non maîtrisées par vous, mais néanmoins indispensables pour la poursuite de vos objectifs.

Le transfert de technologie et de savoir-faire:

La finalité d’un partenariat de transfert de technologie est de deux ordres : soit la PME souhaite acquérir une technologie existante, soit elle est active dans un créneau de technologie de pointe et elle cherche à valoriser sa technologie.

• L’entreprise souhaite acquérir une technologie existante afin de rester compétitive par rapport à ses concurrents. Dans ce cas, acquérir un nouveau savoir-faire technologique qui est déjà éprouvé est une voie intéressante pour elle. Les risques liés à l’incertitude de la recherche développement sont nettement diminués, l’exploitation de cette technologie est rapide et les coûts d’innovation et de développement sont réduits.

• L'entreprise est active dans un créneau de technologie de pointe et elle cherche à valoriser sa technologie (souvent sur d’autres marchés) par le biais d’un partenariat avec une autre entreprise. Dans ce cas, pouvoir transférer sa technologie (par une cession de licence, par exemple) constitue un moyen efficace de la valoriser et de la diffuser rapidement, sans nécessairement disposer des infrastructures ou des marchés nécessaires.

Sous-traitance «stratégique»:

Il est également possible pour un entrepreneur de «sous-traiter» une partie de ses activités de recherche développement à une autre entreprise.

Dans le cadre précis d’un partenariat de type technologique, seule une sous-traitance dite «stratégique» peut être envisagée. En effet, il est indispensable pour une entreprise soucieuse de «faire concevoir» à l’extérieur certaines activités R&D, de pouvoir définir conjointement avec son partenaire: la façon de concevoir la recherche & développement; les investissements communs éventuels à envisager; la répartition de la propriété intellectuelle. Il s’agit d’un véritable partenariat de conception.

3.2. Soumission et exécution en commun de programmes de recherche

De nombreux programmes de recherche, dont l’objectif est de promouvoir la R&D sont spécialement destinés aux PME. Pour les programmes européens plus particulièrement, une des conditions d’octroi des aides réside dans le caractère «transnational» du projet à financer. En d’autres termes, il est indispensable pour l’entreprise désireuse de bénéficier de l’aide, de répondre au projet en partenariat avec d’autres firmes, lesquelles sont d’une nationalité différente de la sienne. Dans ce cadre, vous pouvez nouer une relation de partenariat de type technologique. Souvent, les entreprises participantes au projet se réunissent au sein d’un consortium, le temps de l’exécution du programme.

Il est intéressant de noter que soumissionner ensemble à ce type de programme offre la possibilité d’apprendre à connaître des partenaires potentiels pour des partenariats ultérieurs.

4. Les réseaux thématiques et les groupements :

- Les pôles de compétitivité

- Les grappes technologiques

- Les clusters

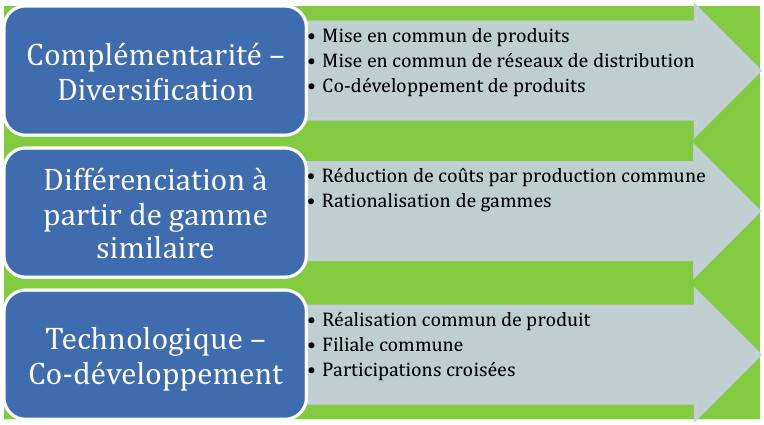

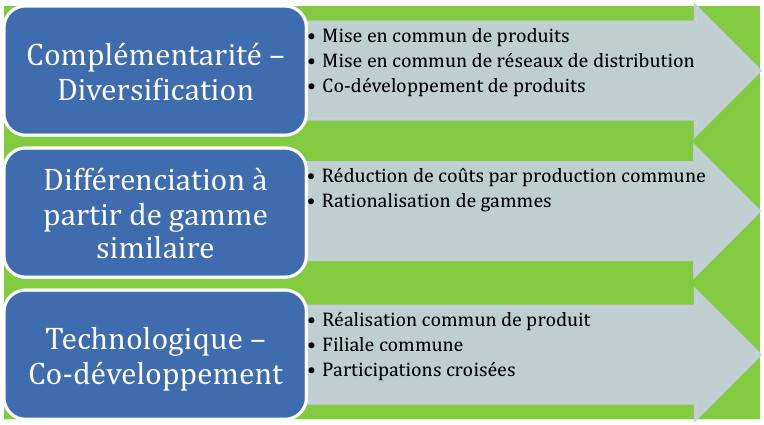

5. Types de partenariat basés sur la complémentarité :

6. Types de partenariat basés sur le mode d’organisation:

La collaboration PME – GE :

Risques:

- Règles du jeu assez strictes et avec un haut degré de formalité auquel les PME sont peu habituées

- Le déséquilibre des forces, vulnérabilité des PME, la perte d’indépendance

Solutions:

• Mise en place d’une réelle stratégie de la part des PME,

• Recherche d’une forme appropriée de coopération entre petites et grandes entreprises.

Par exemple, création d’une filiale commune, laquelle offre l’avantage de limiter le risque à son capital et de ne pas influencer l’indépendance de la PME ;

• La mise en place de règles, assurant aux PME, le paiement de leurs apports financiers, humains et matériels au fur et à mesure des opérations ;

• La rédaction d’un contrat équilibré (p.e. prise en charge d’investissements)

• La gestion du portefeuille de clients pour limiter la dépendance

La collaboration PME – PME:

Risques:

- Le processus de construction du partenariat est généralement informel et trop souvent exclusivement basé sur la confiance mutuelle.

- L’absence de cadre formel pour résoudre certains conflits

- Le temps : précipitation sur un accord dès que le minimum de confiance est établi

- Le manque de formalisme, voire de professionnalisme : négligence dans leur relation, génère des frustrations

Pour ces raisons, il est important que les PME se fixent des règles minimales et fournissent un cadre formel à la négociation en définissant clairement les contours de celle-ci (objectifs, suivi, responsabilité, …). Il vaut mieux construire sur des bases formelles, tout en gardant comme première règle la confiance réciproque.

Comment ça marche ? Quelle est la méthodologie à suivre ?

Définition :

Plusieurs partenaires peuvent décider de mettre en commun des ressources pour atteindre un objectif déterminé. Ils décident comment les bénéfices seront répartis, une fois l’objectif atteint.

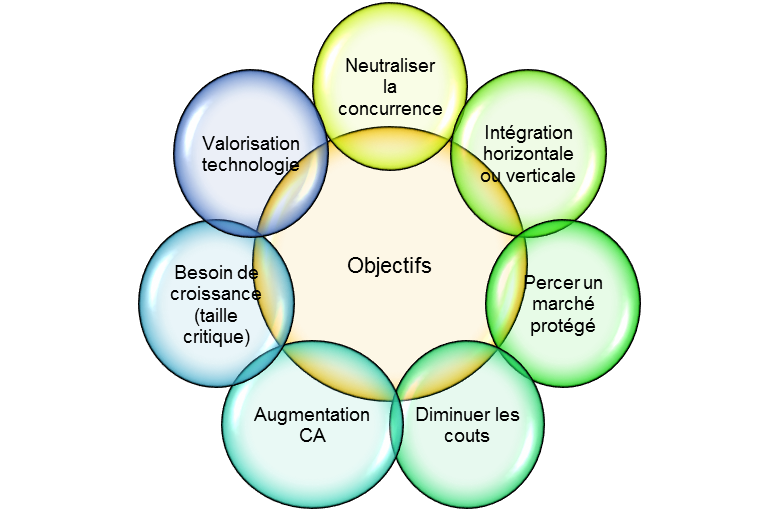

La finalité du partenariat dépend de l’opportunité à :

La constitution proprement dite d’un partenariat est un acte souple et rapide. Il suffit d’un simple contrat entre les parties. Mais, dans la pratique, la préparation du partenariat peut s’étaler sur plusieurs mois, voire une année.

Cette préparation est très importante. Le dirigeant engage souvent l’entreprise pour longtemps. Patience et réflexion sont donc nécessaires.

La collaboration envisagée doit se révéler utile pour chacun des partenaires. Cela signifie que, sur le long terme, les bénéfices doivent dépasser les coûts du partenariat. La préparation permet de vérifier le bien-fondé d’un partenariat.

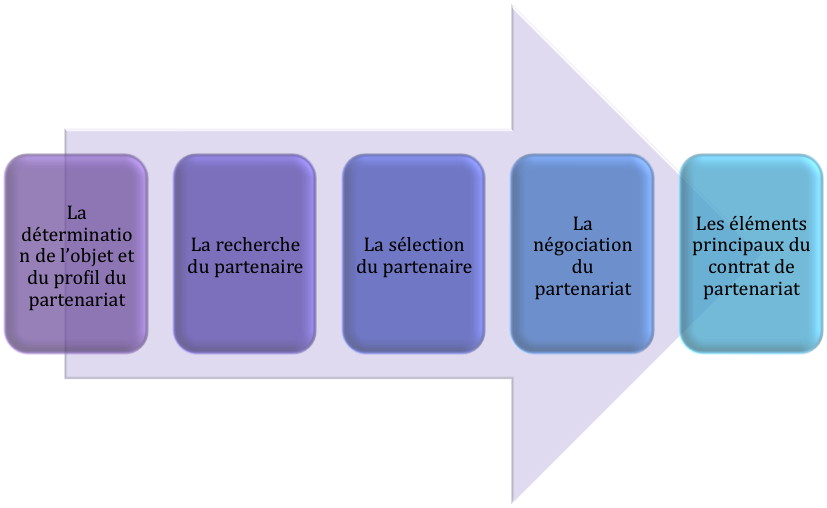

En pratique, la mise en place d’un partenariat comporte 10 étapes. Chaque partenaire accomplit le chemin nécessaire, à savoir :

Il est plus prudent d’évoluer par étapes successives. L’engagement réciproque pourra grandir avec la compréhension et la confiance mutuelles.

Une forme particulière de partenariat, le consortium de recherche et développement, permet aux PME les plus pointues d’accéder à la recherche européenne. Il s’agit de programmes partiellement subsidiés par les pouvoirs publics

Le partenariat est un levier de croissance pour les PME. Il permet d’exploiter plus rapidement une opportunité en limitant les investissements et les risques.

Cette formule peut être utile à tous les stades de développement de l’entreprise, de l’inventeur isolé à la grande entreprise.

Les principales étapes du partenariat :

En résumé

Quelle est la méthode à suivre?

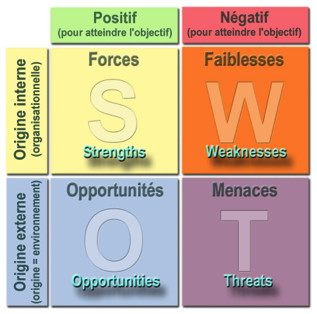

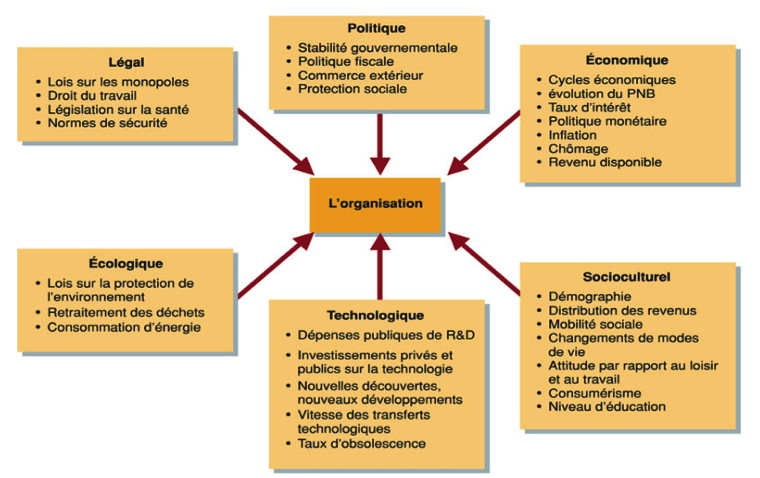

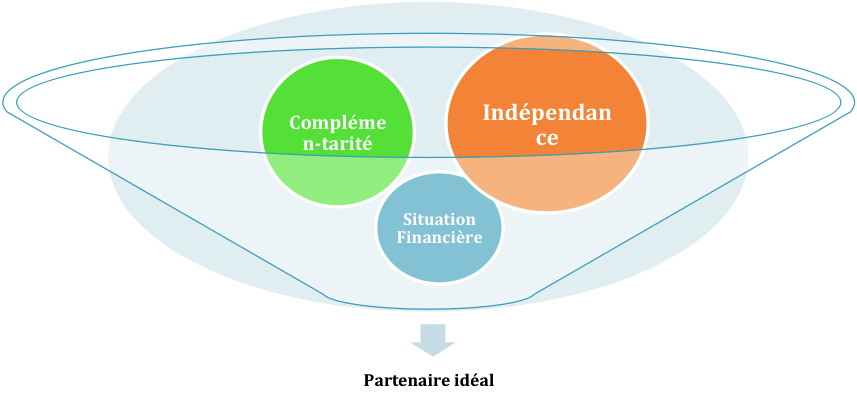

Le succès de votre future coopération suppose que vous ayez efficacement réfléchi aux questions suivantes :

- L’objectif du partenariat

- Les moyens à mettre en œuvre pour réussir le partenariat

- Le profil du partenaire recherché

- La forme du partenariat